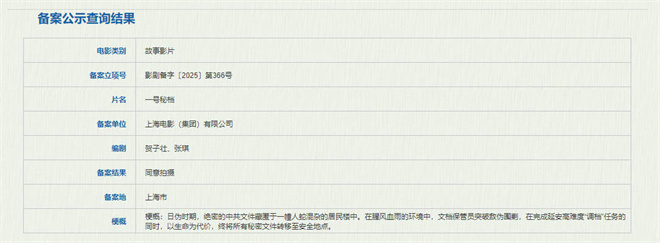

《一号密档》郑大圣执导,重现党史真相

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 藏在弄堂里的生死时速:《一号密档》里的上海谍战往事

上海老弄堂的晾衣杆上还挂着未干的蓝布衫,石库门里飘出油焖笋的香气,谁又能想到在这最市井的烟火气里,藏着足以改写历史的绝密文件?郑大圣导演的新片《一号密档》把镜头对准了1940年代的上海,袁弘饰演的文档保管员每天就生活在这样的环境里——他可能刚刚和邻居阿婆笑着打过招呼,转身就要面对生死攸关的”调档”任务。

这片子的故事可不是编剧瞎编的,它取材于中央文库那段惊心动魄的真实历史。当时中共两万多份机密文件就藏在上海弄堂的某个角落,日伪特务的搜查队隔三差五就来”扫楼”。电影里有个细节特别揪心:保管员要把文件箱藏在水缸夹层里,结果某天突然发现缸底渗水,急得他连夜把文件转移到煤球堆下面。这些档案里可有毛泽东亲笔写的《星星之火可以燎原》,要是泡烂了可怎么得了?

编剧张琪和贺子壮在资料堆里扒拉出不少鲜为人知的细节。比如保管员们发明了”文件菜谱”——把重要信息用米汤写在《本草纲目》的书页空白处,遇上检查就说是老中医的读书笔记。电影里袁弘有场戏看得人头皮发麻:他在茶馆和联络员对暗号时,突然发现斜对角坐着76号的特务,只能临时改口唱起苏州评弹,把接头信息藏在唱词里。

这片子最绝的是拍出了上海谍战特有的”螺蛳壳里做道场”的紧张感。不像别的谍战剧动不动就是枪战追车,《一号密档》里的生死较量都藏在日常琐事里。有个长镜头特别精彩:袁弘拎着菜篮子走过三条弄堂,镜头跟着他穿过晾晒的床单、绕过修鞋摊,每个转角都可能藏着暗哨,每扇窗户后都可能有人监视。观众能清楚看见他后脖颈的汗把白衬衫都浸透了,但脸上还得装作赶着回家烧饭的寻常模样。

听说剧组为了还原当年的中央文库,把车墩影视基地的弄堂全改造了一遍。美术指导找到1941年的上海地图,连当时某条弄堂口有几棵法国梧桐都查得清清楚楚。袁弘为了演好保管员这个角色,专门去学了怎么用老式油印机——那玩意操作起来声音特别大,在电影里就成了要命的危险源。有场戏是他半夜印文件,楼下突然传来巡夜的竹梆声,吓得他整个人僵在油墨辊子前,镜头怼着脸拍,连瞳孔收缩都看得一清二楚。

这片子开机那天正赶上上海梅雨季,阴湿的天气倒特别符合电影调性。郑大圣在采访里说,他就想拍出那种”空气里都能拧出水来的紧张感”。从目前流出的片花看,确实有场雨戏拍得绝:袁弘抱着文件箱在暴雨里狂奔,雨点把文件箱上的”福源南货店”字样慢慢冲刷掉,露出底下真正的编号。这个镜头简直是把整个隐蔽战线的残酷与智慧都浇在观众脸上了。

要说最让人期待的还是电影如何处理”调档”任务的高潮戏。历史上真实的文档转移要穿过大半个上海,途中要经过七个关卡。编剧透露电影里设计了个”声东击西”的妙招:让保管员们故意在十六铺码头制造混乱,等特务全扑过去时,真正的文件却藏在送葬队伍的棺材里过了卡子。这招现在听着都让人捏把汗,当年可真是用命在赌啊。

《一号密档》最打动人的地方,可能就是它拍出了那些无名英雄的”日常伟大”。没有手撕鬼子的神剧套路,就是一个普通人如何在买小菜、生煤炉的掩护下,完成不可能完成的任务。就像预告片里袁弘说的那句台词:”阿拉上海人最晓得,真正要紧的事体,从来不是敲锣打鼓做出来的。”这话现在听着,突然就明白了什么叫”于无声处听惊雷”。