对话饶晓志:他如何驾驭“不正常”赛道

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当镜头对准那些被遗忘的角落:曾海若与《阳光照耀青春里》的温柔革命

“你知道吗,他们看我们的眼神,就像在看动物园里的动物。”电影《阳光照耀青春里》中这句台词像一把钝刀,缓慢地剖开了社会对精神障碍群体的集体漠视。导演曾海若,这位以纪录片见长的电影人,用他的首部剧情长片完成了一次从记录者到讲述者的身份转换。而监制饶晓志——那个在《你好,疯子!》里用荒诞解构疯狂的导演——这次选择退居幕后,与曾海若联手打造了一个比现实更真实的故事宇宙。

影片中有一个令人心碎的场景:男主角何立蹲在精神病院走廊的角落,用手指在地上画着看不见的画,阳光透过铁栅栏在他身上投下斑驳的影子。这个长达三分钟的无对白镜头,把”被囚禁的自由”这个概念具象化得令人窒息。曾海若把他多年纪录片拍摄中积累的观察力,全部倾注在这些细微的肢体语言里。你能看见何立手腕上因为长期束缚留下的勒痕,能听见他呼吸时轻微的颤抖,这些细节堆叠出一个活生生的人,而不是病例表上的一个代号。

饶晓志谈起与曾海若的合作时眼睛发亮:”海若有种特殊能力,他能让摄影机消失。”这种能力在精神病院集体活动的场景中体现得淋漓尽致。镜头游走在患者之间,捕捉到有人对着空气下象棋,有人把面包捏成小人形状,有人突然开始背诵《红楼梦》——这些看似荒诞的行为被呈现得如此自然,以至于观众会产生一种诡异的熟悉感。饶晓志说这正是他们想要的效果:”我们不是在展示奇观,而是在拆除那堵把我们和他们隔开的墙。”

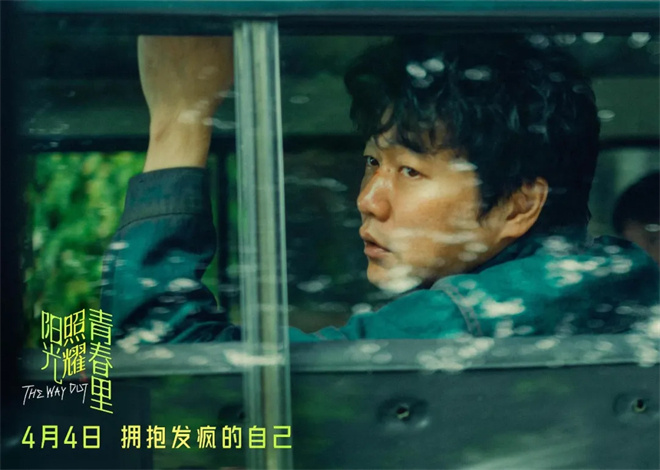

演员们的表演为这堵墙的拆除提供了爆破点。蒋奇明饰演的何立有场戏,当他终于被允许外出时,却站在医院门口迟迟不敢跨过那条黄线。他的脚尖几次抬起又放下,手指无意识地揪着病号服的衣角,最后慢慢蹲下来抱住膝盖——这个没有台词的瞬间,比任何呐喊都更有力地展现了体制化对人的摧残。陈明昊饰演的医生有个细节设计:每次查房前都会把听诊器在手心捂热,这个小动作让本该对立的医患关系突然有了温度。而肖央饰演的杂货店老板,总是不厌其烦地教何立使用智能手机,他脸上那种”这有什么大不了”的平常心,恰恰是这个群体最渴望得到的对待。

电影中那些虚实交织的处理堪称绝妙。当何立病情发作时,天花板会渗出海水,鱼群在他头顶游弋;当他情绪稳定时,阳光会把病房的瓷砖地面变成钢琴琴键。这些超现实画面不是廉价的视觉噱头,而是对精神世界最诚实的影像转译。曾海若说他们特意保留了部分即兴发挥的内容:”有些瞬间是排练时演员突然爆发的,比如那个把药丸当糖豆分给病友的老太太,那是演员在人物小传里写的背景故事。”

在快餐式内容泛滥的当下,《阳光照耀青春里》选择了一条难走的路。它不提供简单的善恶对立,不制造煽情的救赎时刻,甚至不给一个明确的结局。当片尾何立站在十字路口,观众不知道他会走向康复中心还是回到街头——这种不确定性本身就是对现实的尊重。饶晓志说他们刻意避开了”疯子变天才”的俗套叙事:”精神障碍不是超能力,他们需要的不是惊叹,而是能被当作普通人看待的权利。”

影片上映后,有观众在社交平台写道:”看完电影回家路上,我多看了几眼地铁里那个自言自语的人。”这种细微的认知改变,或许比任何票房数字都更能说明这部电影的价值。当电影艺术选择与弱势群体站在一起时,它就不再只是娱乐工具,而成为了一面照见社会良心的镜子。