中国电影120年:《光明的故事》崛起篇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:从《上甘岭》到《红高粱》的银幕记忆

那天晚上无意间刷到《今日影评》的特别节目《光明的故事》,讲的是中国电影这120年来的事儿。看着看着就入了神,那些老电影的画面一帧帧在眼前闪过,突然发现原来我们这代人的父辈、祖辈,都是看着这些电影长大的。

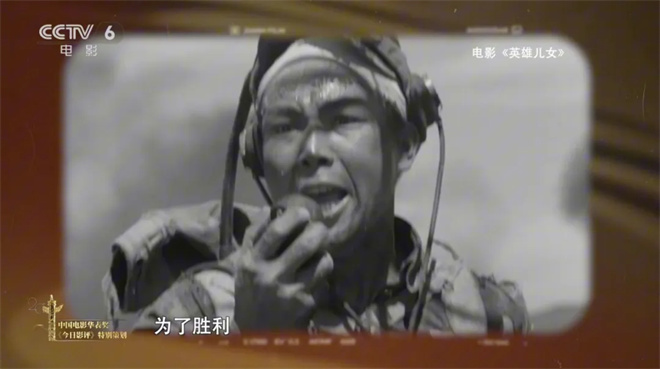

1949年那会儿,刚建国,电影人可真是憋着一股劲儿。记得《上甘岭》里那个经典镜头吗?志愿军战士在坑道里传递苹果,每个人只舍得轻轻咬一小口。还有《英雄儿女》里王成那句”为了胜利,向我开炮”,小时候我爸每次看到这儿都得抹眼泪。这些片子现在看画质是糙了点,但那股子精气神儿,隔着屏幕都能把人震住。

说到较真儿,老一辈电影人那才叫一个狠。肖桂云导演拍《开国大典》那会儿,接到本子离上映就剩九个月。搁现在估计得急得跳脚,可人家愣是带着团队天天泡在资料堆里,连毛主席在天安门城楼上站的具体位置都要反复考证。最后银幕上的毛主席抽烟那场戏,烟灰缸里烟头摆的方向都要跟历史照片对得上——这种死磕的劲儿,现在想想都觉得不可思议。

改革开放就像给电影开了扇新窗户。忽然间银幕上不再是千篇一律的英雄人物,《小花》里陈冲演的那个找哥哥的姑娘,会哭会笑会害羞,活脱脱就是个邻家小妹。记得有场戏是她背着伤员在油菜花田里走,黄灿灿的花海配上《妹妹找哥泪花流》的调子,我第一次知道原来主旋律电影也能拍得跟抒情诗似的。

后来电影越来越敢说了。《庐山恋》里张瑜换的那43套衣服,现在看可能觉得夸张,可那时候银幕上出现个泳装镜头都能让全院观众倒吸凉气。《野山》里岳红演的那个农村媳妇,为了演活角色真跑到陕西农村住了小半年,学当地妇女盘腿上炕、蹲着吃饭,连说话时候的喘气声儿都带着黄土味儿。这些电影放在今天可能不算啥,但在当时,银幕上能看见普通人过日子时的鸡毛蒜皮,本身就是种突破。

78年北电恢复招生这事儿,现在回头看简直是给中国电影埋了颗原子弹。张艺谋他们那届学生,后来被叫做”第五代”,个个都是狠角色。《黄土地》里那些构图,黄土坡占了大半个画面,人就缩在角落——这哪是传统电影该有的样子?可偏偏看得人心里发颤。等到《红高粱》在柏林拿金熊奖,银幕上姜文扛着巩俐往高粱地里钻的时候,全世界突然发现:中国电影原来可以这么野,这么带劲!

从黑白片到彩色宽银幕,从样板戏到作者电影,这120年的胶片上印着的何止是故事,根本就是中国人的集体记忆。现在想想挺有意思,我们总说电影是造梦的艺术,可中国电影人最厉害的地方,是总能在梦里装进真实的生活重量。就像节目里说的,他们不仅是拿摄影机拍故事,更是在给整个时代存档。下次再在视频网站刷到这些老电影,真该好好看看——那里面藏着的,可能就是我们自己还没认出来的模样。