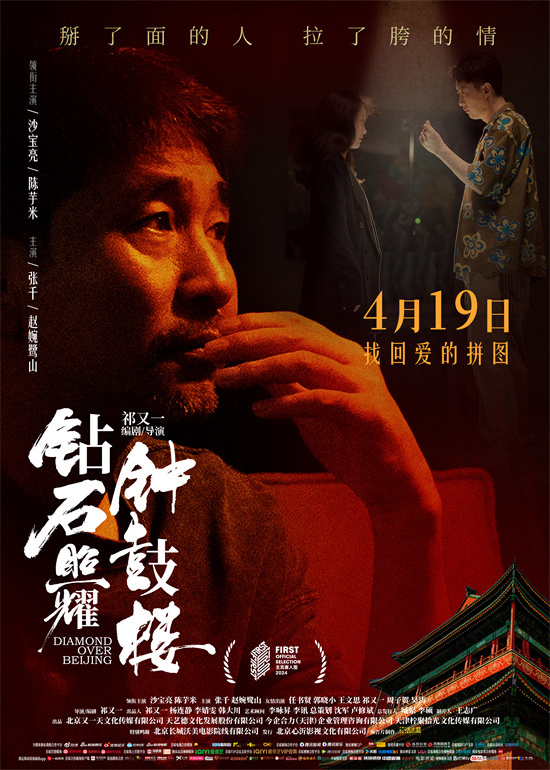

钟鼓楼之光:沙宝亮摇滚传奇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 胡同里的钻石:当老北京遇上Z世代爱情

“钻石”这个词儿搁在北京胡同里,总显得有点儿格格不入。可偏偏就是这颗闪亮的石头,把老张家和小陈家搅和得鸡飞狗跳。沙宝亮饰演的老张是个典型的北京爷们儿,整天穿着老头衫在胡同口下象棋,谁承想闺女突然带回来个搞艺术的男朋友,还说要拿祖传的玉镯子去换钻戒。老张那脸啊,当场就绿了。

电影一开场就特逗,老张蹲在公共厕所门口抽烟,闺女带着男朋友来见家长。那小伙子一开口就是”叔叔好,我是做NFT艺术的”,老张差点没被烟呛着。镜头一转,老张媳妇儿(赵婉鹭山饰)正跟胡同里几个大妈唠嗑,听说未来女婿要拿玉镯换钻戒,几个老太太的表情比看京剧变脸还精彩。这些细节特别真实,把北京胡同里那种家长里短的烟火气拍得活灵活现。

陈芋米和张千演的那对小年轻也挺有意思。女孩是胡同里长大的北京大妞,说话跟蹦豆子似的;男孩是个留着脏辫的文艺青年,满嘴都是”元宇宙””数字藏品”。俩人为了结婚的事儿没少折腾,最逗的是男孩非要搞什么区块链婚礼,说要把结婚证上链。老张听了直接撂下一句:”您这是要上天啊?”电影院里的观众都笑喷了。

这片子最绝的是把两代人的观念碰撞拍得特别生动。有一场戏特别戳心,老张半夜偷偷把祖传的玉镯拿出来擦,镜头慢慢推进,能看见镯子内侧刻着”张门王氏”四个小字——那是他奶奶的嫁妆。第二天闺女发现镯子不见了,急得直跺脚,老张就蹲在房顶上看着,也不说话。沙宝亮这段表演绝了,不用台词就把一个父亲的不舍和无奈演得特别到位。

导演祁又一不愧是北京土著,把胡同生活拍得特别有味道。清晨的豆浆油条摊、傍晚的象棋摊、半夜的烧烤摊,每个场景都透着地道的京味儿。有个细节我印象特深,老张跟未来亲家第一次见面,选在了景山公园的亭子里,俩老头表面上客客气气,实际上句句带刺,特别有老北京人那种”面儿上过得去”的劲儿。

电影里的”钻石”其实是个很有意思的隐喻。年轻人觉得钻石代表永恒的爱情,老辈人觉得玉器才是传家宝。这种价值观的碰撞在电影里处处可见,比如年轻人要在五星级酒店办婚礼,老人坚持要在胡同里摆流水席;年轻人想贷款买婚房,老人觉得四合院住着最舒坦。但导演处理得很巧妙,没有非黑即白地评判对错,而是让观众看到每种选择背后的情感逻辑。

首映礼上沙宝亮说得特别好,他说这片子最打动他的是父女之间那种”说不出口的爱”。确实,电影里老张和闺女的几场对手戏都特别走心。有场戏是闺女赌气说要搬出去住,老张闷头修自行车不搭腔,等闺女真走了,他手里的扳手”咣当”掉地上,那个声音听得人心里一颤。

影片的喜剧效果也处理得很高级,不是靠夸张的肢体语言或者网络段子,而是扎根于人物性格和北京特有的语言幽默。比如有场戏是老张和亲家公喝酒,俩人从国际形势聊到孩子教育,最后为”豆汁儿到底该不该配焦圈”差点打起来,特别能体现北京人那种”较真儿”的可爱劲儿。

预售已经开始了,我觉着这片子特别适合带着爸妈一起看。它既能让老一辈人看到熟悉的胡同生活,又能让年轻人理解父母那辈人的情感表达方式。最后提醒一句,看完电影千万别急着走,片尾有个彩蛋特别逗,是老张学着用智能手机给闺女发语音,结果被语音识别坑惨了,具体咋回事儿您自己去电影院看吧。