《日暮归乡》迅雷资源国语版百度云网盘超清(HD720P/3.8G-MP4)

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当乡愁化作一张单程船票:《日暮归乡》里那些永远年轻的游子

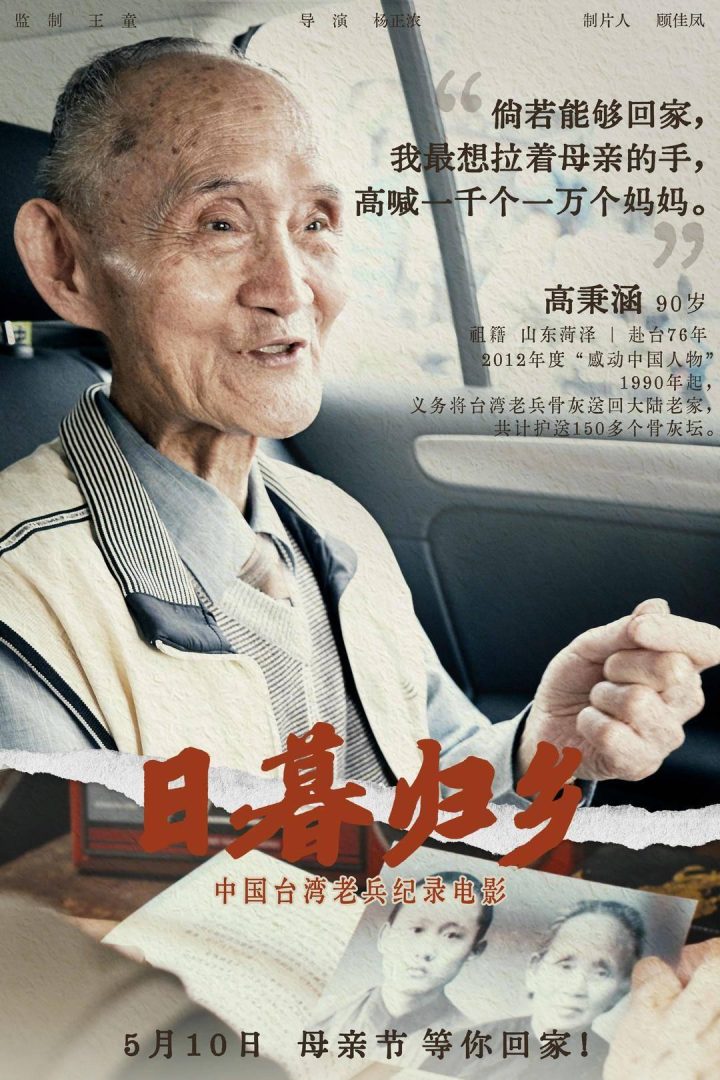

“俺娘包的韭菜饺子,皮薄得能看见里头的油星子。”银幕上,94岁的高秉涵突然挺直佝偻的背脊,混浊的眼睛里泛起孩童般的光亮。这个镜头让影院里响起此起彼伏的抽泣声——在纪录片《日暮归乡》的试映现场,老兵们用乡音复活的记忆,正在击穿半个多世纪的时间壁垒。

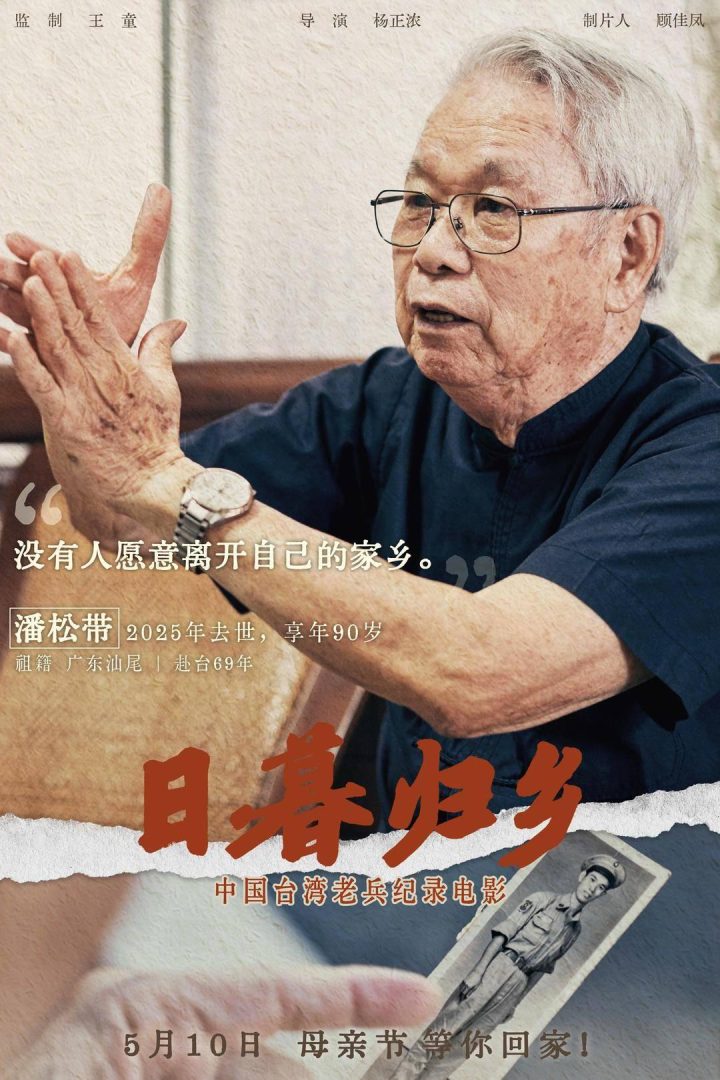

山东菏泽的高秉涵总在深夜惊醒,76年前那个寒夜刻在他骨髓里:1948年冬,13岁的他被溃兵裹挟着挤上开往基隆的运输舰,怀里揣着母亲临行前塞的烙饼,饼渣混着泪水在军服前襟结成硬痂。如今他书房里摆着150多个骨灰坛,每个坛子上都系着红布条,写着”山东李王氏””江苏张阿大”——这些都是他这些年义务护送回大陆的亡友。有次在机场过安检时,工作人员问他为何总带”特殊行李”,老人突然崩溃:”这些全是没等到团圆的人啊!”

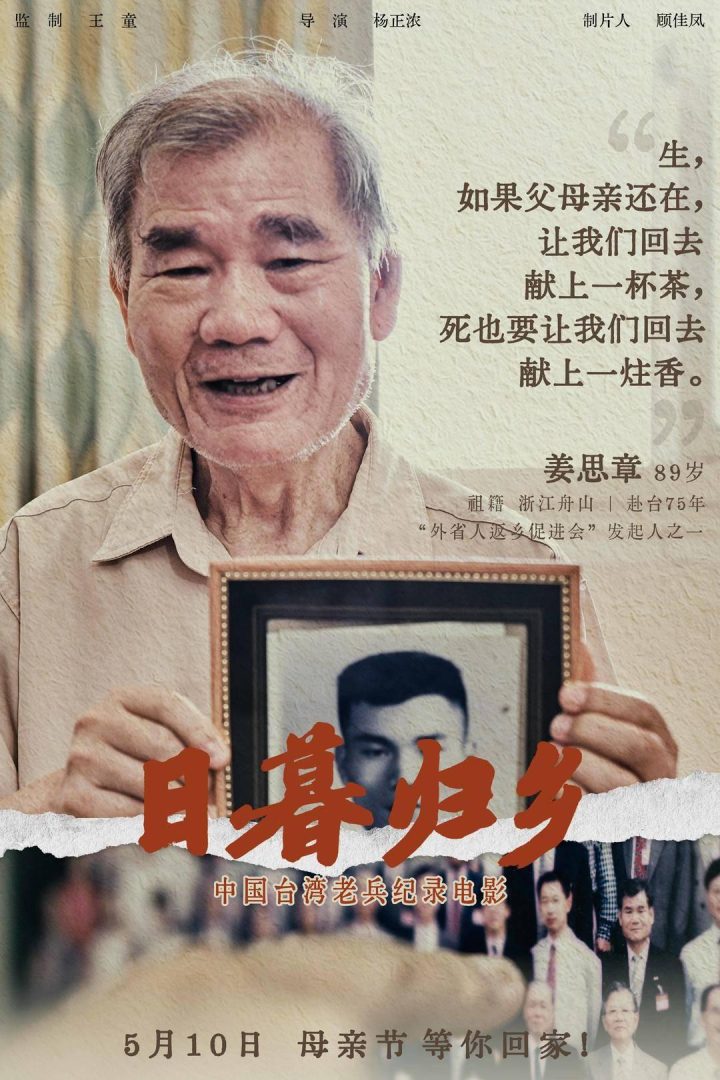

导演杨正浓的镜头捕捉到姜思章手腕上褪色的刺青。1949年被抓壮丁时,这个舟山少年在船舱里用缝衣针蘸墨水,在手臂刻下”娘”字。”怕忘了怎么写,更怕忘了怎么喊。”89岁的姜老说着突然掀起裤腿,小腿肚上赫然是当年为记家谱地址刻的经纬度。这些触目惊心的身体记忆,比任何台词都更直白地诉说着一代人的创伤。

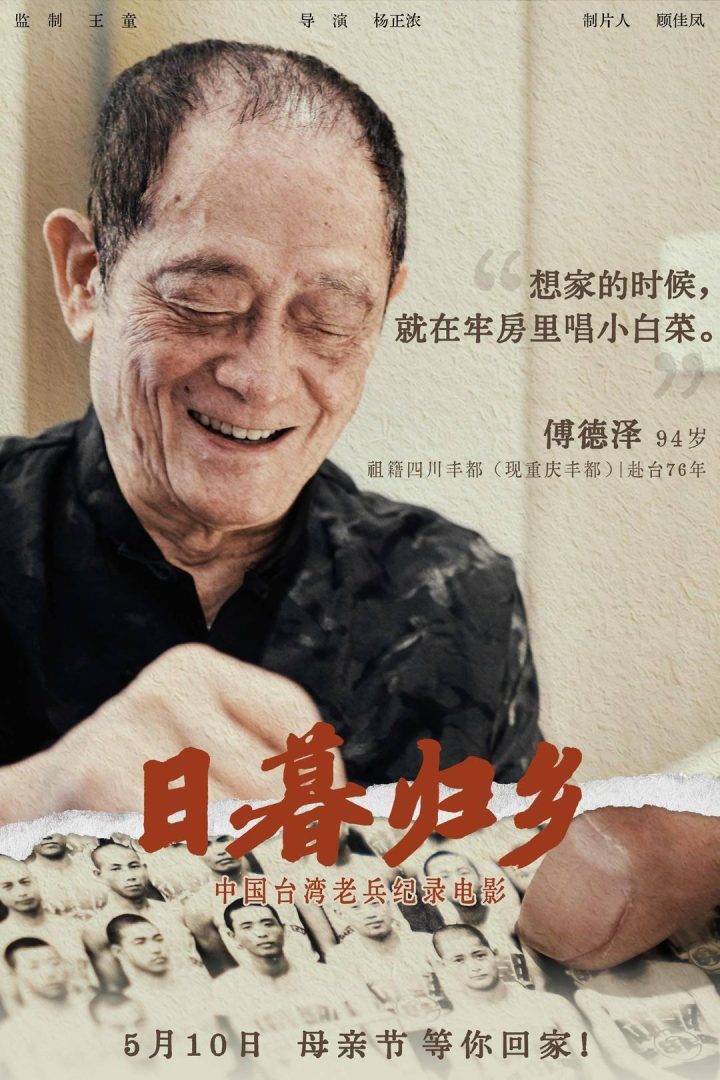

影片最揪心的段落发生在四川老兵傅德泽的公寓。摄像机跟着他颤巍巍的手打开铁皮盒,里面整齐码着38封未寄出的家书。每封开头都是”父母大人膝下”,落款却从”不孝儿德泽”变成”白发儿德泽”。有封信里夹着干枯的油菜花,字幕提示这是他18岁离家时从田埂上摘的。镜头突然转向阳台,老人正对着大陆方向烧最新写好的信,灰烬被海风吹成黑色的雪。

台北荣民总医院的场景令人心碎。护士推着轮椅上的金英老人经过电视区,当新闻播报两岸直航消息时,老人突然挣扎着要站起来,反复嘟囔”买船票”。而曾奇才的遗物里有个铁罐,装着他每月从微薄津贴里省下的新台币,罐上贴纸写着”回家路费”。这些细节像钝刀割肉般提醒观众:对某些人来说,乡愁从来不是文艺的抒情,而是具象成车票、船票、骨灰坛的生存命题。

王童监制坚持用4K超清拍摄老人们的面部特写。当镜头推到潘松带老人眼角的皱纹时,观众能清晰看见泪水如何在沟壑间迂回流淌——就像这些老兵的人生,在历史褶皱里曲折了七十多年。有个震撼的蒙太奇:六位老兵年轻时穿军装的泛黄照片,渐变到他们现今的苍老面容,画外音是1949年基隆港的汽笛声。这种时间的暴力美学,让首映场有位年轻观众失控大喊:”让他们回家!”

影片结尾处,高秉涵在菏泽老宅遗址前跪下发抖的镜头,与开头形成闭环。但最催泪的不是这个场景,而是片尾字幕滚动时,影院灯光渐亮,观众们发现最后一排坐着三位戴着”荣民”帽子的老人,他们正对着银幕上已故战友的影像敬礼。这个设计打破了纪录片与现实的界限,让整个放映厅变成了情感宣泄的现场。

母亲节上映的安排充满隐喻。这些平均年龄91岁的老兵,本质上都是被迫断奶的孩子。有场戏拍姜思章在养老院过生日,工作人员端来蛋糕时,他突然把奶油抹在脸上嚎啕大哭:”小时候娘也是这样给我抹寿面的…”这种突如其来的情感决堤,正是《日暮归乡》最锋利的地方——它证明时间从不能治愈所有伤口,有些思念反而会随着死亡临近愈发尖锐。

当片尾曲响起闽南语童谣《天乌乌》时,没人能忍住眼泪。这不仅是部关于六位老兵的纪录片,更是2300万台湾同胞的情感密码。那些保存在铁盒里的车票、刻在皮肤上的地址、烧给春风的信笺,共同拼凑出一代人的精神地图。银幕暗下时,我们突然明白:这些老人毕生等待的,不过是张能让他们变回少年的返程票。