《内沙》导演:有机农业,现代性的反思与心灵归宿

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 一部关于土地、理想与女性力量的电影

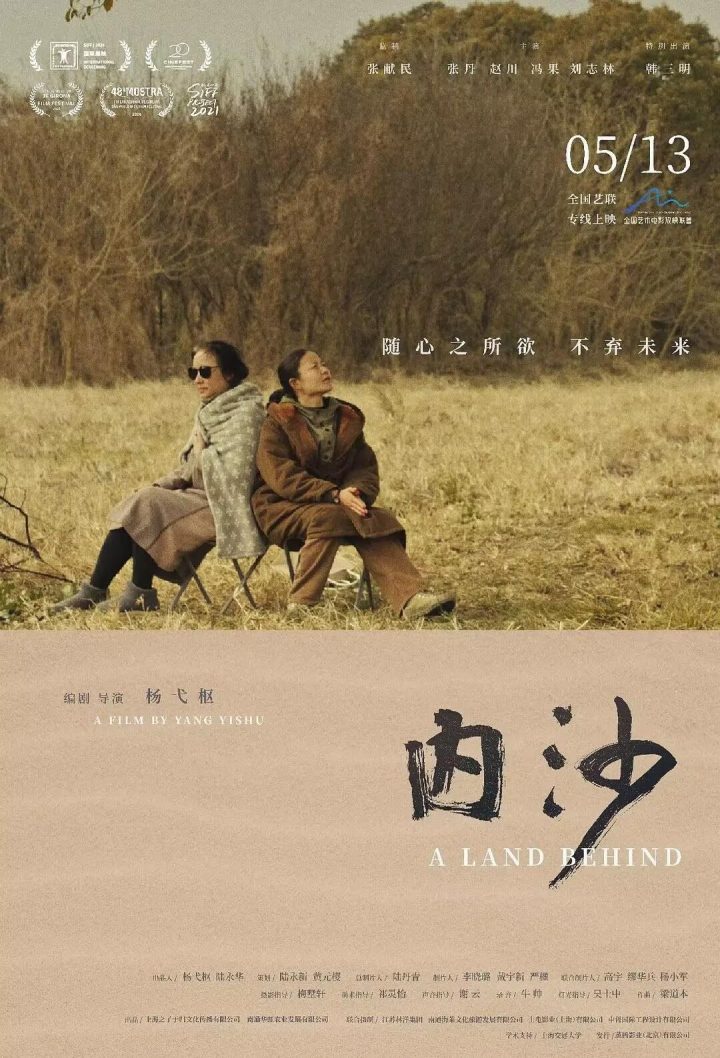

五月的杭州已经有些闷热,但在电影《内沙》的超前点映现场,观众们仿佛被带到了长江入海口那个湿冷的冬天。这部由杨弋枢执导、张献民监制的电影,即将在5月13日通过全国艺术电影放映联盟专线与观众见面。

电影的故事发生在崇明内沙岛。小余,一个年轻的都市女性,在这里经营着一家有机农场。镜头里,灰蒙蒙的天际线下,潮湿的沙洲上吹着刺骨的江风。这不是什么田园牧歌式的农场生活,而是真实得让人感到不适的日常——土地不会说谎,它只会用最直接的方式回应你的付出。

张丹饰演的小余提前两个月就住到了岛上。这位非职业演员把自己完全融入了农场生活,以至于银幕上的她弯腰摘菜、清理鸡舍的动作都带着泥土的气息。当她的母亲突然到访,两人之间那种欲言又止的张力,让观众席上的中国美术学院电影学院刘智海教授频频点头——”这就是真实的孤独感”。

杨弋枢导演说,这个故事来自她认识的很多人:那个总是念叨着要回老家的母亲,那个创业失败后消失的汤老师,还有那些在有机农业浪潮中起起落落的年轻人。她在崇明岛的冬天找到了这种情绪——”不是浪漫,而是一种近乎固执的坚持”。

电影里有个细节特别打动人:小余蹲在地里检查菜苗,手指沾满泥土,突然接到一个电话说又有一个客户退订了。她没有哭,只是继续手上的活儿,但你能从她微微发抖的肩膀看出内心的波动。一位曾经开过农场的大学教授看完后说:”太真实了,就是这种日复一日的坚持与怀疑。”

影片的镜头语言很克制。自然光线下,农场的生活就像纪录片一样展开:清晨的薄雾中喂鸡,午后的阳光下翻土,傍晚的灶台前做饭。没有煽情的音乐,只有风声、鸟叫和偶尔传来的轮船汽笛。这种”慢”不是刻意为之的艺术手法,而是有机农业本身的状态——作物有自己的生长节奏,急不得。

当小余的母亲看着女儿粗糙的双手欲言又止时,观众能感受到两代人之间的鸿沟。老一辈人经历过饥饿,觉得吃饱就行;年轻人却在追求一种更”干净”的生活。这种冲突不仅存在于家庭内部,也是整个社会对有机农业态度的缩影。

影片最后没有给出明确的答案。农场依然面临危机,母女关系依然微妙,但小余继续着她的日常。散场时听到有观众小声讨论:”要是我,可能早就放弃了。”这大概就是《内沙》最打动人的地方——它不美化理想主义,也不嘲讽现实困境,只是平静地展示着那些在土地上坚持的人。